|

| 掛け軸 表具 |

|

|

|

講師 一関市表装美術研究会 芳賀多美夫事務局長 ほか

日程 平成20年9月4日から10月23日(木曜日)合計8回の

実技演習

会場 一関市総合防災センター3F会議室

主催 一関公民館 |

|

|

| 手順1 本紙の裏打ち(一文字裂の裏打ち)工程 |

|

1.肌裏を本紙の上に重ね寸法を見る。 |

|

2.肌裏を本紙より各々6cm程広めに裁断するのがポイント |

|

3.裏打ち用の一番紙を肌裏紙より各々3cm程広めに裁断する。 |

|

4.肌裏に霧吹きをする。満遍なく濡らすのがポイント |

|

5.霧吹き後に、専用の柔らかい刷毛で丁寧にしわを伸ばす。 |

|

6.肌裏紙の上に本紙を裏返して置く。 |

|

7.霧吹き後に満遍なくしわを引き伸ばす。本紙は薄いため、丁寧に扱うのがポイント |

|

8.肌裏紙・本紙の上に裏打ち用の一番紙をのせ、次の工程に使用する糊作りをする。今回の糊は柔らかめに溶く。 |

|

9.一番紙の上から本紙の端を基準に定規をあて、一番紙を捲り、肌裏紙に糊を塗る。 |

|

10.9番の工程で糊を塗った部分(肌裏紙と一番紙)を糊付けし、用意しておいたカラーベニアを取り出す。 |

|

11.裏紙(一番紙)をカラーベニアにひっくり返して糊を満遍なく、しっかり塗りこむ。 |

|

12.裏紙の奧側の端の下側に定規を入れておく。本紙を戻す際に、定規の真ん中を左手に持って右手に専用の刷毛を持つ。 |

|

13.糊を満遍なく塗りこんだ裏紙を、ゆっくり丁寧に本紙の上に戻していく。刷毛は真ん中から外側に伸ばす。 |

|

14.ゆっくり丁寧に、中の空気を出し、満遍なく伸ばしていくのがポイント |

|

15.14の工程が終わったら本紙から外側だけに糊を塗りこむ。 |

|

16.先ほど裁断して残った紙片をセンターの両側に貼っておく。 |

|

17.16までの工程が終わった作品を乾燥させる為、ベニア板等に貼り付ける。 |

|

18.ベニア板に貼り付ける際は15の工程で糊付けした部分だけ、刷毛で丁寧に貼り付けていく。 |

|

19.最後に裏紙(一番紙)を剥がして、本紙の裏打ちは完了。剥がした裏紙は再度使用する為、丁寧に水洗いする。 |

|

20.とりあえず、ここまでは無難にこれた。

(感想) |

|

| 手順2 裂き地の裏打ち(一文字用)工程 |

|

1.裂き地の端に、3cm間隔に切れ目をいれる。 |

|

2.模様に対し、定規を使って直角に鋲を打ち込んでいく。これは後でずれない様にする為 |

|

3.鋲を打ち込むとこんな感じになる。その後に霧吹きを満遍なくする。 |

|

4.表面を裏側にし、裂き地の上に裏紙(一番紙)を各々3cm程広めにせん断したものをのせる。 |

|

5.一番紙の上から裂き地の端を基準に定規をあて、一番紙を捲り、肌裏紙にのり塗る。 |

|

6.5番の工程でのりを塗った部分(肌裏紙と一番紙)をのり付けし、用意しておいたカラーベニアを取り出す。 |

|

7.裏紙(一番紙)をカラーベニアにひっくり返してのりを満遍なく、しっかり塗りこむ。この場合の「のり」はかなり濃い目に |

|

8.のりを満遍なく塗りこんだ裏紙を、ゆっくり丁寧に本紙の上に戻していく。刷毛は真ん中から外側に伸ばす。 |

|

9.ゆっくり丁寧に、中の空気を出し、満遍なく伸ばしていくのがポイント |

|

10.9の工程が終わったら本紙から外側だけにのりを塗りこむ。 |

あとの工程は、本紙の裏打ち(一文字裂の裏打ち)工程の17番から20番の工程と同じ |

|

| 手順3 先日裏打ちしていた本紙、裂き地を剥がす |

|

1.PCへらを使って、真ん中から静かに剥がしていく |

|

2.四隅だけ残してゆっくり剥がして行き、最後に上段を剥がすのがポイント。 |

3.本紙も同じ要領で |

|

|

|

|

1.裂き地の端に、3cm間隔に切れ目をいれ、三角定規で布の柄を垂直に合わせる。 |

|

2.模様に対し、定規を使って直角に鋲を打ち込んでいく。これは後でずれない様にする為 |

|

3.鋲を打ち込むとこんな感じになる。その後に霧吹きを満遍なくする。 |

|

4.表面を裏側にし、裂き地の上に裏紙(一番紙)を各々3cm程広めにせん断したものをのせる。 |

|

5.カラーベニアを裂き地の上に裏紙(一番紙)の真ん中を基準に右側に置く。 |

|

6.糊を用意し、水で薄める、この場合の濃度はあまり濃くなく薄くなく(経験が必要) |

|

7.裏紙(一番紙)をカラーベニアにひっくり返してのりを満遍なく、しっかり塗りこむ。 |

|

8.のりを満遍なく塗りこんだ裏紙を、ゆっくり丁寧に本紙の上に戻していく。刷毛は真ん中から外側に伸ばす。 |

|

9.反対側でも使用する為、カラーベニアの糊を丁寧に拭取る。 |

|

10.反対側の裏紙(一番紙)をカラーベニアにひっくり返してのりを満遍なく、しっかり塗りこむ。 |

|

11.のりを満遍なく塗りこんだ裏紙を、ゆっくり丁寧に本紙の上に戻していく。刷毛は真ん中から外側に伸ばす。 |

|

12.裂き地を2分割にすると、こんな感じになる。 |

|

13.一旦持ち上げ、空気入れをする。 |

|

14.ゆっくり丁寧に、中の空気を出し、満遍なく伸ばしていくのがポイント、硬い刷毛で上からトントントンと叩く |

|

15.14の工程が終わったら本紙から外側だけにのりを塗りこむ。 |

|

16.残った紙片をセンターの両側に貼っておく |

|

17.16までの工程が終わった作品を乾燥させる為、ベニア板等に貼り付ける。 |

|

18.ベニア板に貼り付ける際は15の工程でのり付けした部分だけ、刷毛で丁寧に貼り付けていく。 |

|

19.後で剥がす際、空気が入っていた方が剥がしやすいので、空気入れをする。 |

|

|

|

| 手順5 裂き地の裏打ち(天地用)工程 |

|

1.天地用の生地の端に、3cm間隔に切れ目をいれ、三角定規で布の柄を垂直に合わせる。 |

|

2.天地用の生地は裏表の判別が難しいが、霧吹き後に捲れ上がる方が裏側 |

|

3.鋲を打ち込むとこんな感じになる。その後に霧吹きを満遍なくする。 |

|

4.表面を裏側にし、裂き地の上に裏紙(一番紙)を各々3cm程広めにせん断したものをのせる。 |

| 5番以降の工程は手順2裂き地の裏打ち(一文字用)工程と同じ |

|

| 手順6 本紙の整形、裂地切継ぎ(一文字部分)工程 ページトップ |

|

1.本紙のバランスを考慮して裁断する。 |

|

2.片側が基準になるので全体のバランスを確認しながら裁断すること |

|

3.片側を裁断したら二枚にかさね、もう一方の裁断する位置を決め、千枚通しで穴を開ける。 |

|

4.本紙を裏側にして、残った部分を千枚通しの位置に合わせ裁断する。 |

|

5.天地部分も整形する。手順はNO1〜NO5と同じ要領で |

|

6.一文字用の裂き地を用意し、柄の確認をする。 |

|

7.三角定規を使用して柄の方向を確認する。 |

|

8.柄の確認が済んだら一文字(上)1寸3分、一文字(下)7分の寸法を裁断する為の印をつける。 |

|

9.印に沿って裁断する。カッターの刃はこまめに取り替えることが綺麗に裁断するポイント。 |

|

10.裁断した一文字の糸のほつれを防止する為、裁断した部分に糊をつける(糊は原液で) |

|

11.一文字(上)を本紙に貼り付ける為、本紙部分の上部(1分)に糊付けをする。 |

|

12.一文字(上)を本紙に貼り付ける。この場合、引っ張ったりせずに上から丁寧に圧力をかける。 |

|

13.一文字(下)もNO11〜NO12と同じ要領で |

|

14.一文字のはみ出した部分をカットする。 |

|

|

|

|

|

| 手順7 裂地切継ぎ(柱部分)工程 |

|

1.柱部分になる生地(裂地)の柄を確認する。 |

|

2.柄の確認をした後、生地を有効に使う為、極力端の方から寸法をとる。柱の裁断寸法は約2寸3分 |

|

3.柄の方向が確定したら鋲を打つ。 |

|

4.縦方向、横方向を決定する為、鋲でしっかり印を付ける。 |

|

5.鋲打った場所を確認して裏側に分かりやすいように印をつけておく。裁断する場合は裏側にする為 |

|

6.裂地を裏返し、先程印をしていた部分を確認して裁断の為の印を付ける。 |

|

7.印に沿って丁寧に裁断する。 |

|

8.柱部分を裁断した後、本紙部分と照らし合わせて確認する。 |

|

9..柱部分を本紙に貼り付ける為、本紙部分の上部(1分)に糊付けをする。 |

|

10.柱部分を本紙に貼り付ける。この場合、引っ張ったりせずに上から丁寧に圧力をかける。 |

|

11.両側の柱部分と、一文字(上下)切継ぎの完成 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 手順8 裂地切継ぎ(中回し上下)工程 |

|

1.柱と上部分の裂地の模様を合わせる。 |

|

2.裂地の上寸法は4寸1分、下寸法は2寸4分の寸法をとり鋲を差し込んで印をつける。 |

|

3.印を付けた部分を裁断するが、裁断は裏が基本。 |

|

4.印を付けた部分から裁断する。 |

|

5.表面に出る部分に、糊止めをした後、糊付けする部分(1分)に糊を付ける。 |

|

6.裂地の上を本紙に張り合わせる。 |

|

7.下部分も5・6の方法で張り合わせる。 |

|

|

|

|

手順9 裂地切継ぎ(天地分)工程

|

|

1.天地用の裁断部分の寸法をとる。 |

|

2.寸法の取り方は手順8と同じ、印に合わせて裁断する。 |

|

3.表面に出る部分に、糊止めをした後、糊付けする部分(1分)に糊を付ける。 |

|

4.天地部分の張り合わせ完了。 |

|

5.4までの工程が終わったら霧吹きをして、ビニール袋に入れ湿らせておく。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 手順10 増裏打ち工程 ページトップ |

|

1.裏打ち紙と養生紙を用意する。 |

|

2.手順9の5でビニール袋に入れていた本紙の湿り具合を増すための時間稼ぎに、糊作りをする。糊の濃さはゆるめに。 |

|

3.養生紙(肌裏)に霧吹きをした後、刷毛で丁寧にしわを伸ばす。 |

|

4.養生紙の上に本紙(裏面が表)をのせ、その上に裏打ち紙をのせるが、つるつるした面が下になるように。 |

|

5.カラーボードを半面にのせる。 |

|

6.裏打ち紙をカラーボードに返して、満遍なく糊を塗り広げる。丁寧にやらないと仕上げが悪くなる。 |

|

7.ゆっくり丁寧に本紙の上に戻していく。刷毛は真ん中から外側に伸ばす。 |

|

8.躊躇しないで、大胆に刷毛を使うのがポイント。 |

|

9.残り半分も5〜8の手順と同じ。 |

|

10.ゆっくり丁寧に、中の空気を出し、満遍なく伸ばしていく。特に貼り重ねた部分を念入りに叩くのがポイント。 |

|

11.残った紙片をセンターの両側に貼り、裏打ち紙の周囲に糊を付け、ボードに貼り乾燥させる。 |

|

|

|

|

手順10迄の完成形 |

|

| 手順11 柱の整形工程 |

|

1.余分な裏打ち紙を、柱部分だけカットしておく。 |

|

2.柱部の整形の為、本紙から2寸の位置にキリで印を入れる。 |

|

3.折り返し部分の位置、2寸1分5厘にキリで印を入れる。 |

|

4.反対側にも同じ様に印をつける。 |

|

5.先程、印を付けた位置が均等か否か確認をする。もしずれていた場合は中間点に印を入れておく。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 手順12 柱の耳折り工程 |

|

1.先程印をいれていた本紙から2寸の位置に定規をあてる。 |

|

2.本紙から2寸の位置に、へらを使って折り目をつける。 |

|

3.折り目がはっきり残るように折り返しておく。 |

|

4.本紙から2寸1分5厘の部分を残してカットする。 |

|

5.折り返す部分に糊を塗る。 |

|

6.折り返す際は定規を使い丁寧に仕上げる。 |

|

|

|

|

|

| 手順13 袋付け工程 ページトップ |

|

1.袋付けの天部分 |

|

2.袋付けの地部分 |

|

3.袋付けをする紙片を裁断する。天は2寸、地は3寸、総裏紙を使う。 |

|

4.地に袋付けをする。 |

|

5.天部分も同じように糊付けする。 |

|

6.定規を利用して、丁寧に貼る。貼る際は上から押すようにする。横方向には引っ張らないように。 |

|

7.川俣絹で、軸助けを裁断しておく。 |

|

8.軸助けの貼る位置の確認。貼り付けは後ほど。 |

|

| 手順14 総裏打ち工程 |

|

1.上巻用の福島絹の貼る位置に印をつける。 |

|

2.上巻用の福島絹を寸法に合わせ裁断する。 |

|

3.ここで、裏打ち用の総裏紙を裁断する。上巻部分を除いた部分から寸法をとる。 |

|

4.本紙を表にして、軽く霧吹きをする。軽くやるのがポイント。 |

|

5.ここで軸助けの貼る。貼る位置はあまり本紙に掛からないようにする。 |

|

6.裏打ち紙をカラーボードに返して、満遍なく糊を塗り広げる。丁寧にやらないと仕上げが悪くなる。 |

|

7.ゆっくり丁寧に本紙の上に戻していく。刷毛は真ん中から外側に伸ばす。 |

|

8.躊躇しないで、大胆に刷毛を使うのがポイント。 |

|

9.残り半分も6〜8の手順と同じ。 |

|

10.躊躇しないで、大胆に刷毛を使うのがポイント。 |

|

11.全体的に満遍なく糊を伸ばすように。 |

|

12.ここで上巻用の福島絹に糊を満遍なく塗り伸ばす。糊を塗る部分はツルツルしている方に。 |

|

13.上巻用の福島絹を貼る際は2人でやれば良いが、1人の場合は慎重に。 |

|

14.ゆっくり丁寧に、中の空気を出し、満遍なく伸ばしていく。特に貼り重ねた部分を念入りに叩くのがポイント。 |

|

15.本紙から外側だけにのりを塗りこむ。 |

|

16.残った紙片をセンターの両側に貼り、裏打ち紙の周囲に糊を付け、ボードに貼り乾燥させる。 |

|

|

|

|

1.本紙から5厘内側に入った部分から裏打ち紙をカットする。 |

|

2.カットする場合はカッターでも良いが、本紙をカットする可能性があるので、千枚通しを使う。 |

|

3.八双部の軸袋の余分な部分を裁断する。 |

|

4.巻き込み部分の糊しろを残しておく。 |

|

5.軸棒を巻き込んだ際、軸袋の余分な部分が表に出ないように確認しておく。 |

|

6.軸先部の軸袋も八双部と同じように裁断しておく。 |

|

7.八双部に軸棒を取り付けるため、軸棒の長さを確認する。 |

|

8.長さを確認し、軸棒部分に端そぎするための印をつける。 |

|

9.八双部に合わせた寸法で軸棒をそぎ落とす。 |

|

10.そぎ落とした軸棒を八双部で確認する。 |

|

11.軸棒の両サイドを糊付けし、福島絹で覆う。 |

|

12.両端部分を短冊切りにしておくと仕上がりも良い。 |

|

13.仕上げにアイロンをかければ、仕上がりも良い。 |

|

14.軸棒を八双部に合わせ折り返し部分に目印をつけておく。 |

|

15.軸棒を八双部に合わせ折り返し部分をへらで折り返しをつけておく。 |

|

16.裁断する部分に鉛筆で印をつけておく。 |

|

17.余分な部分を裁断する。 |

|

18.八双部分の軸棒を取り付けるための糊付けをする。 |

|

19.軸棒を取り付ける際は、上部を先に貼り付ける。 |

|

20.仕上げにアイロンをかけ馴染ませる。 |

|

| 手順16 軸棒付け(軸先部)工程 |

|

1.軸先部の軸袋の余分な部分を裁断する |

|

2.裁断した後に糊止めをしておく。 |

|

3.軸袋部分に折り目をつけておく。 |

|

4.軸先を入れるため、軸棒に5円玉で外周に印をつける。 |

|

5.軸先の肉厚と同じくらい、軸棒に切り込みを入れておく。 |

|

6.のみか小刀で5円玉の外周部分を削ぎとる。 |

|

7.小刀で外周を削り微調整する。注意点として、あまり削り過ぎないようにすること。きついくらいが良い。 |

|

8.仕上がりを考慮して、軸先は1分ほど内側に入れる。 |

|

9.片側をそぎ落とすため、寸法をとる。 |

|

10.印をつける為の道具として、厚紙で作っておくと便利。 |

|

11.余分な部分をカットする。 |

|

12.軸先の肉厚と同じくらい、軸棒に切り込みを入れておく。 |

|

13.小刀で外周を削り微調整する。後は7.と同じ工程。 |

|

14.軸先をつける際はボンドを使うと良い。 |

|

15..軸先の軸棒を取り付ける際は、下部を先に貼り付ける。 |

|

16.最後に上部を巻き込んで軸棒を取り付ける。 |

|

|

|

|

1.風帯を裁断する寸法に合わせてキリで印を付けておく。生地は一文字と同じもので。 |

|

2.裁断する部分に折り目をつける。 |

|

3.後でわかり易い様にしっかり折り目をつくる。 |

|

4.左右2本分の風帯を裁断する為、2本分の折り目をつくる。 |

|

5.風帯を裁断したのがこれ。 |

|

6.風帯の裏側になる川俣絹も1〜4の工程と同じ様に裁断する。 |

|

7.川俣絹や風帯を裁断したのがこれ。 |

|

8.風帯の折り目をはっきりさせる為、アイロンをかける。 |

|

9.表面に出る風帯部に糊止めをする。 |

|

10.加工しやすい様に寸法をだす。 |

|

11.寸法出した部分をハサミでカットする。 |

|

12.風帯(表面)を糊付けする。 |

|

13.糊付けした後、アイロンでしっかり張り合わせる。 |

|

14.川俣絹(裏面)も12と同じ様に糊を塗る。 |

|

15.糊付けした後、アイロンでしっかり張り合わせる。 |

|

16.風帯(表面)と川俣絹(裏面)を糊付けする。 |

|

| 手順18 風帯付け(露の作り方)工程 |

|

1.露花をつくる際、糸は絹糸を使う。 |

|

2..露花を縫い合わせる。 |

|

3.縫い方の基本はちと難しい。ただ、色々個性があって良い様だ。 |

|

4.露花を4分目ほどに揃える。 |

|

5.風帯を付ける位置に印を付ける。 |

|

6.風帯の位置は(帯巾−風帯巾)÷3に |

|

7.露花が中回し(上)と天との境に来るように揃える。 |

|

8.八双に風帯を巻き込んで折り目をはっきりさせる。 |

|

9.縫い合わせる際に、あまり厚いと大変なので、余分な部分をカットしておく。 |

|

10.風帯を八双部分に縫い合わせる。 |

|

11.縫い方はちと難しい。 |

|

12.仕上げに折り目をつけて完成。2本目も同じ要領で作る。 |

|

|

手順19(最後の工程) 鐶、紐の取り付け工程

|

|

1.鐶を打ち込むための穴を開ける。ポイントは中心部に向けてやや斜めに打ち込む。 |

|

2.片側出来上がり。 |

|

3.反対側も同じ工程で。 |

|

4.両側出来上がり。 |

|

5.出来上がった鐶に紐を通す。 |

|

6.紐を両側にしっかり通しす。注意点は緩まないようにしっかり張ること。 |

|

7.余った紐の切れ端をボンドでしっかりおさえる。 |

|

8.掛け紐の完成。 |

|

9.出来上がった掛け紐に巻き紐を通す。 |

|

10.余分な部分をボンドで固定する。 |

|

11.巻き紐を巻く。巻く回数は3回(3周) |

|

12.一旦結んでみて、長さを確認し、余分な部分をカットする。 |

|

13.紐の先端部分、約2寸ほどのところを糸で縫い解けない様にする。 |

|

14.飾りとして、先端部をキリで仕上げる。 |

|

15.完成品 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 鑑賞会と閉会式の様子 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 公民館長挨拶 |

一関表装美術研究会副会長挨拶 |

芳賀講師による総評 |

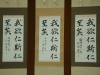

観賞会の様子 |

観賞会の様子 |

講師の先生による

作品紹介 |

真中が私の作品 |

記念撮影 |

|

|

|

| 講習を振り返って |

五十の手習いで始めた表具実習でしたが、予想を遥かに超える難しさでございました。

講習3回目頃からは、果たして最後まで出来ないのでは、と弱気になったほどでしたが、臥薪嘗胆、何とか無事に欠席することなく最後まで続けて参りました。

終わってみれば楽しい事の方が多かったように思えます。やはり、何事も興味を持ってやるならば「学ぶ事」は楽しいものでございます。

これを機に、自分で書いた書や、水墨画などを自分で表具して参りたいと思っております。

講師の先生方、本当に有難うございました。心より感謝申し上げます。

尚、12月12日の一関公民館主催の文化祭で、今回の作品を展示致します。

|

<<ホームに戻る

|

ページトップ↑ |

|

|

|

|

|